セミナー開催レポート②:介護報酬改定の行方と業界大手の最新動向

- 介護・医療・福祉のM&AならCBパートナーズ

- M&A・事業譲渡コラム

- セミナー開催レポート②:介護報酬改定の行方と業界大手の最新動向

播州信用金庫様主催のセミナーに登壇しました

2025年1月30日開催された播州信用金庫様主催の業界別講演会~介護・福祉業~に、CBパートナーズ介護・福祉事業部 西日本グループ2課 課長 舩本達彦が講師として登壇しました。

当日は、令和6年度の介護報酬改定後の業界全体・業態に関する注目ポイント、および介護大手各社の動向と方針について、二部構成のセミナーで講演いたしました。

今回は前回に続き、第二部の講演内容ついて紹介したいとおもいます。

- 第一部:介護報酬改定後の介護業界の現状及び展望

- 第二部:介護大手各社の動向と方針

第一部の様子はこちらご覧いただけます。

>>>セミナー開催レポート①:介護報酬改定の行方と業界大手の最新動向

介護大手各社の動向

第二部では介護大手企業の動向や方針、M&Aについてお話しさせていただきました。

◆ICT導入

介護大手はICTの導入を自社の強み、他社との差別化としてもICTの導入を進めています。具体的にはデジタルデバイスやセンサーなどを通してデータを収集し、その分析結果をもとに利用者に合った介護サービスの提供やAIの活用による業務支援や補助、補完、事務的業務の負担軽減・効率化のためのICTや機器機材の導入を掲げています。

また厚生労働省が提供している介護事業所が生産性向上を図るための具体的な手順やツールを示す「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン」には介護大手各社のICTの導入事例が多数掲載されており、ICTの導入を検討されている方はかなり参考になるのではないでしょうか。

◆外国人採用

介護分野で働く外国人の在留者数はEPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4制度を合わせて約5.5万人といわれています。人材不足対策の一つとして、外国人介護人材の受け入れを進める事業所が増えており、国も「雇用に関する介護事業者向けガイドブック」をはじめとするガイドブックや、ガイドラインを作成しています。

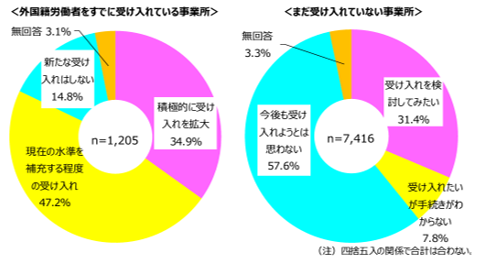

介護大手企業では、日本の介護業界で働くことを希望する海外の人財については、技能実習生としてだけでなく、留学生として新卒採用において受け入れる仕組みを確立したとの発表もされていますが、介護事業所における外国人介護人材の今後の受け入れ方針は、受け入れ経験の有無によって、意識・関心が大幅に異なります。

しかし、受け入れ経験の有無にかかわらず前年度調査よりも受け入れに前向きな事業所が大幅に増えており、国も外国人介護人材の定着支援やキャリアアップに力を入れ始めています。

出典:厚生労働省|「介護分野における外国人の受入実績等

出典:公益財団法人介護労働安定センター|「令和5年度介護労働実態調査」

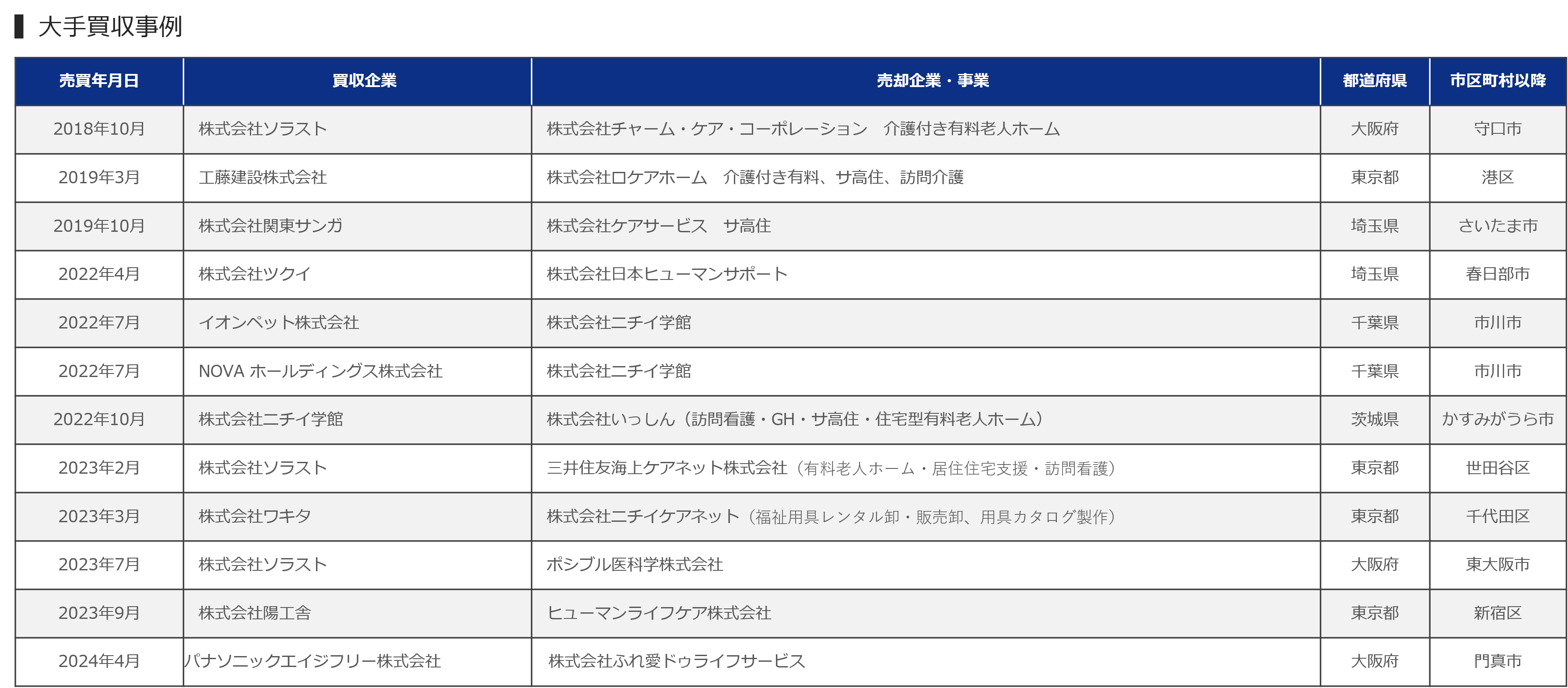

◆計画的なカーブアウト戦略について

カーブアウトとは、一般的に企業が非本業や非効率的な事業を切り離し、新しい会社に譲渡する手法を指します。介護業界ではM&Aが活発化しており、事業の効率化やシナジー効果を狙った再編が進んでいます。カーブアウトを通じて非効率的な事業を切り離し、地域における役割や利益構造、ノウハウ等を含め、より他事業へ経営資源を本業に集中させることで、競争力を高めることが可能です。

ただし「売上が下がった」「競合ができた」 「管理者が辞めた」等の理由ではなく「計画的」なカーブアウトを実行していく必要があります。

法人価格の目安と事業承継について

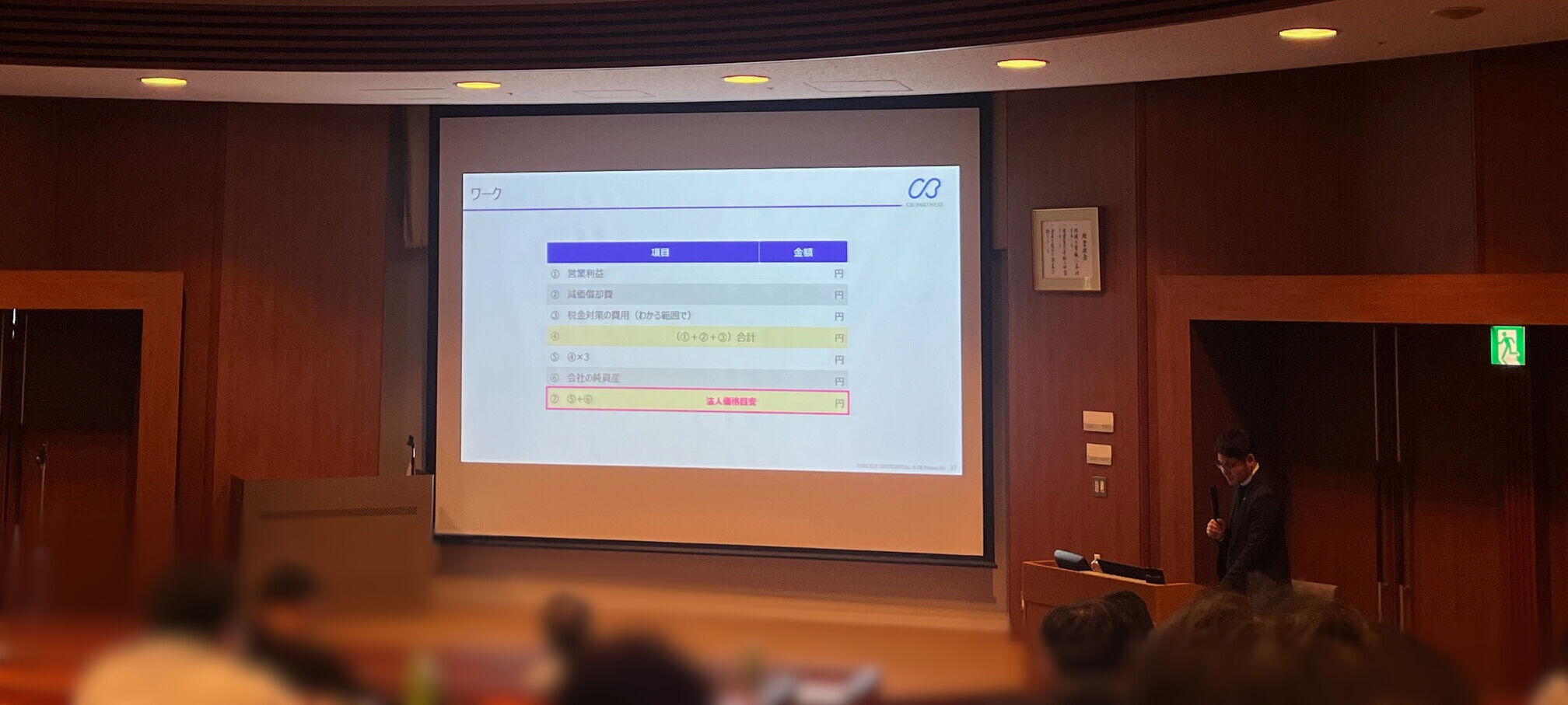

ご参加いただいた皆様に、自社の営業利益や減価償却費などを用いて、実際に法人価値の目安を算出していただくワークを設けました。

また事業承継・M&Aについて活用するメリット・デメリット、事業承継時のコミュニケーションの重要性と、従業員への負担を防ぐための配慮についてお話しさせていただきました。

| 新規事業 | M&A | |

| メリット | ①事業内容を一定レベルで自由に選択できる ②自社に都合の良いタイミングを選択できる ③既存事業に合った運営体制を作りやすい | ①事業が一定の完成度になった状態のまま 譲り受けることができる ②ノウハウも含めて譲り受けることができる |

| デメリット | ①収支が安定するまで一定期間がかかる ②建築コスト増加により、初期投資が大きくなる可能性がある | ①従前の体制をベースにしなければならない ②相手がいるため、時期や価額などの条件面で交渉が必要 |

福祉施設や医療施設においては、過去13年間で建設コストが大幅に増加し、採用コストも上昇しているため、新規開発における事業計画や返済計画は以前よりも保守的にならざるを得ない状況にあります。

そのため新規事業を立ち上げるよりもM&Aの需要が高まっており、既存事業の買収を戦略として考えることが重要です。

ただし、買収は「売却される案件があること」が前提となるため、受動的になりがちです。そのため、ターゲットや時期を明確にし、必要な活動を能動的に進めることが必要です。

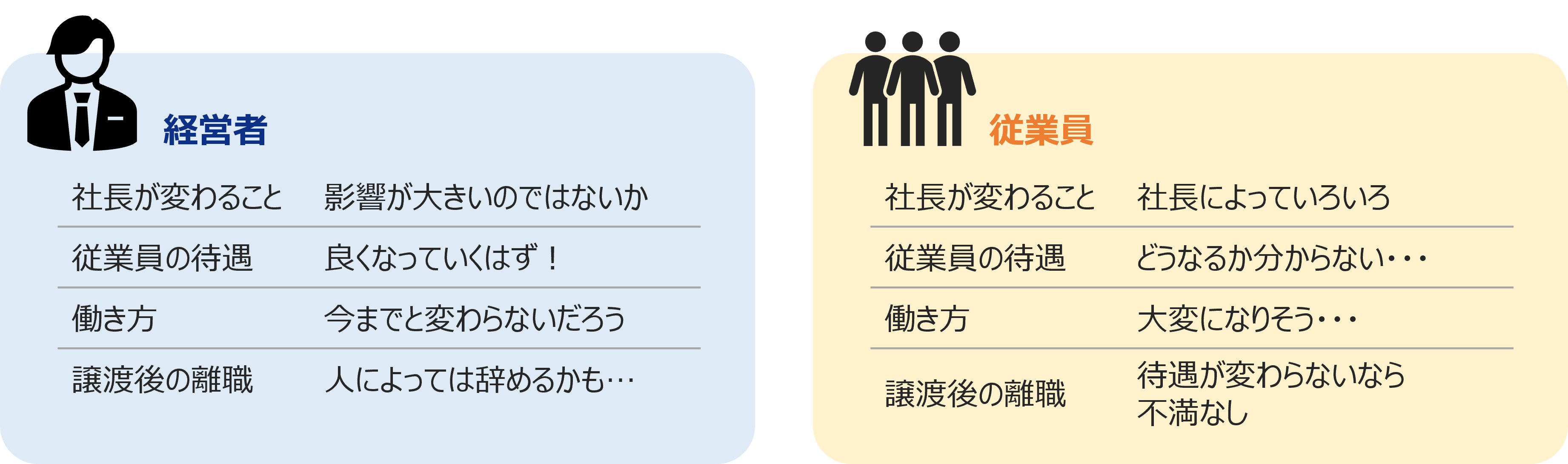

従業員と経営層の事業承継に対するイメージの差

待遇面については、早期に説明を行わないと、憶測が飛び交って従業員の不安が募る傾向があります。多くの場合、事業承継後に仕事が増えるのではないかというイメージが先行しがちです。実際に仕事が増えるケースもあるため、一概には言えないですが、スタッフへの細かな説明が必要です。また、社長が従業員の2人分以上働いているケースが多いため、譲渡後に従業員に負担が広がらないように注意する必要もあります。

業務負担の増加は売主側のスタッフ、買主側のスタッフにも言えることです。よくあるケースとして、売主側の役員の仕事をカバーするために買主側のスタッフに大きな負担がかかり、反感を買うケースがあります。特にM&Aの性質上、最終局面に至るまで一般の従業員への告知が難しいことから、買主側のスタッフからすると急に「仕事が増えた」と印象を持たれることがありますので注意しましょう。

さいごに

最後までご覧いただきありがとうございました。

2回に渡りセミナーレポートをお届けしました。今後もセミナーの様子など発信させていただきます。

\セミナー情報はこちらのページからご確認いただけます/