セミナー開催レポート①:介護報酬改定の行方と業界大手の最新動向

- 介護・医療・福祉のM&AならCBパートナーズ

- M&A・事業譲渡コラム

- セミナー開催レポート①:介護報酬改定の行方と業界大手の最新動向

播州信用金庫様主催のセミナーに登壇しました

2025年1月30日開催された播州信用金庫様主催の業界別講演会~介護・福祉業~に、CBパートナーズ介護・福祉事業部 西日本グループ2課 課長 舩本達彦が講師として登壇しました。

当日は、令和6年度の介護報酬改定後の業界全体・業態に関する注目ポイント、および介護大手各社の動向と方針について、2部構成のセミナーで講演いたしました。

今回は第一部の講演内容ついてご紹介させていただきます。

- 第一部:介護報酬改定後の介護業界の現状及び展望

- 第二部:介護大手各社の動向と方針

令和6年介護報酬改定は「持続可能」「生産性向上」がキーワード

まず初めに令和6年度介護報酬改定の変更点やポイントをおさらいし、改定後の業界の変化について解説いたしました。

令和6年度介護報酬改定の全体的な方針についてのポイント

- 地域包括ケアシステムの深化・推進

- 自立支援・重度化防止に向けた対応

- 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた、働きやすい職場づくり

- 制度の安定性・持続可能性の確保

令和6年度の介護報酬改定の全体的な方針には、上記の4つのポイントがあり、特に4番目の「持続可能性」は重要なキーワードでした。

持続可能性とは、介護保険制度の安定性と持続可能性を確保しつつ、将来にわたって全世代が安心して介護サービスを受けられる制度を構築することを指しています。この制度構築に向け、以下のような減算や報酬の見直しが行われました。

・訪問看護における理学療法士の訪問回数の減算

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本報酬変更

・同一建物減算の見直し

今回の介護報酬改定は、医療の診療報酬改定と同時に行われたため、医療と介護の連携推進が大きなポイントとなりました。厚生労働省など国が発表する社会保障関連の資料には、医療に関する言及が多く含まれているため、今後の介護報酬の方針を把握するには、医療の動向もしっかりと把握することが重要です。

介護業界の動向

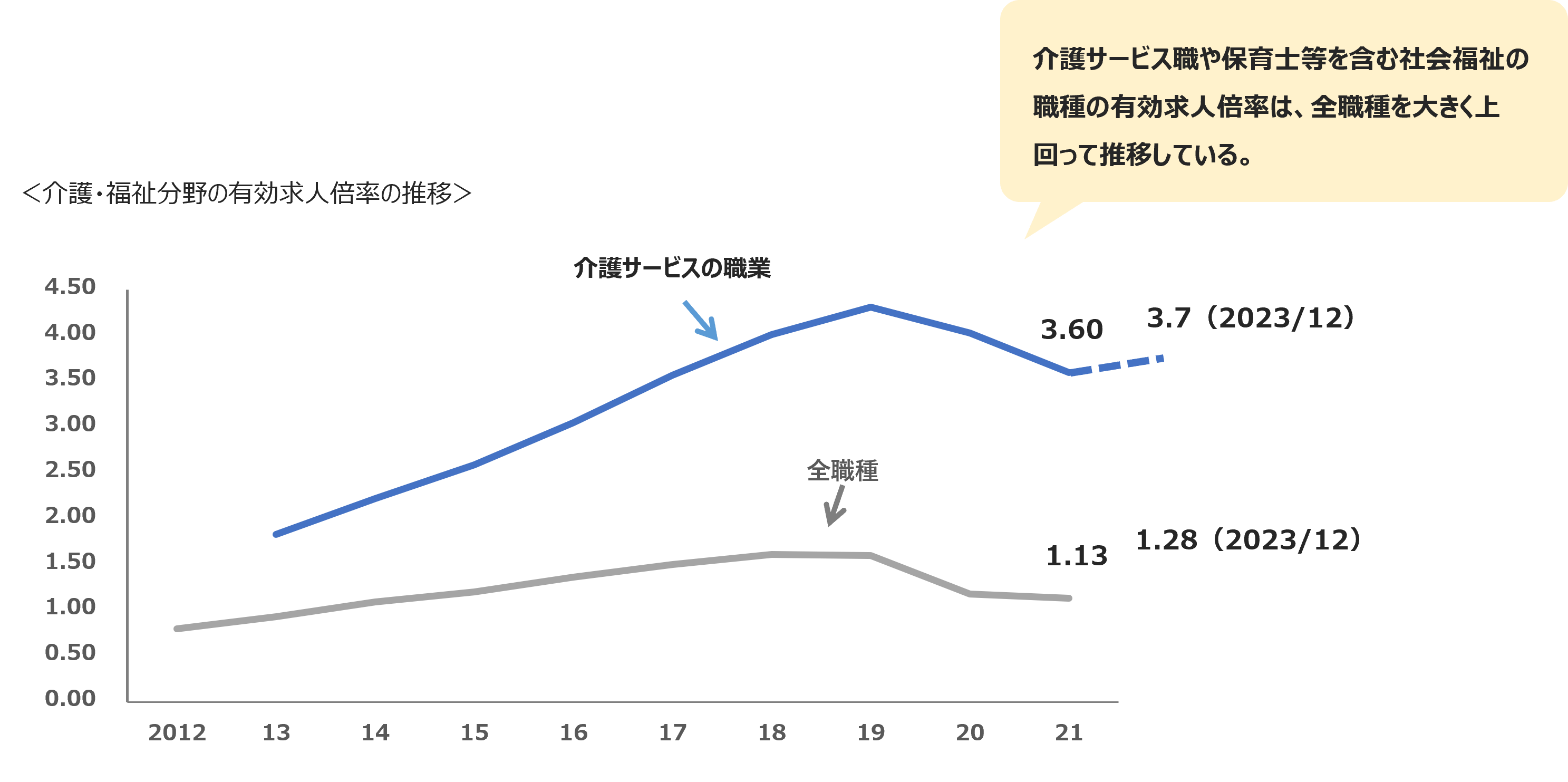

~介護業界の有効求人倍率~

- 前年までは、ベースアップ等支援加算の算定もあったが回復傾向なし

- 処遇改善加算の一本化による賃上げ効果等に期待

有効求人倍率とは、労働市場における求人と求職者のバランスを示し、求職者1人に対してどれだけの求人が存在するかを示します。

例えば、有効求人数が200件、有効求職者数が100人であれば、有効求人倍率は2倍となります。

以下のグラフのとおり、介護・福祉分野の有効求人倍率を全業種で比較すると3倍近くなっており、人材不足の深刻さがわかります。

出展:厚生労働省|第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の将来推計について

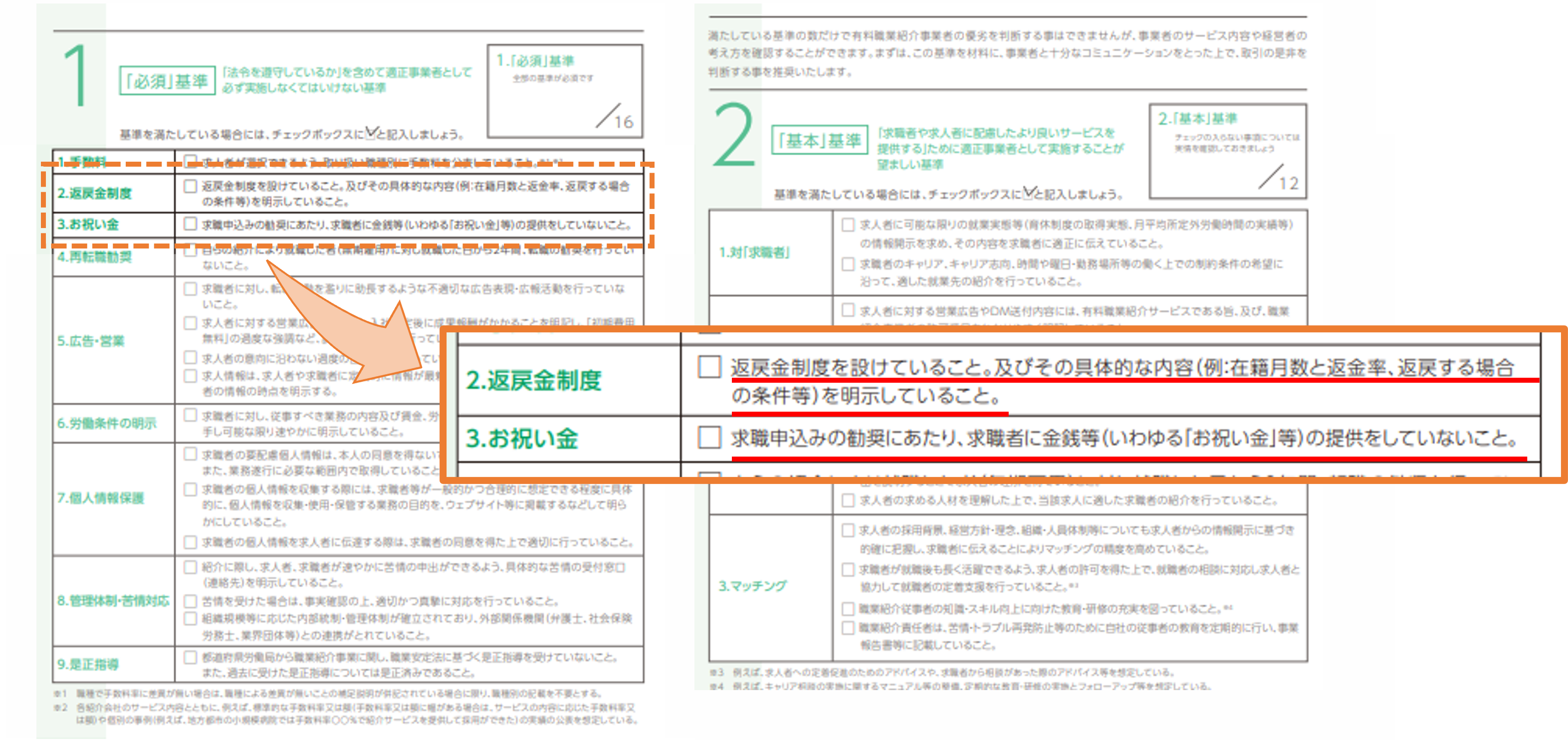

~介護業界の人材紹介~

- 「半年以内の離職なら紹介手数料返還」を適正事業者の認定基準に追加

- 2025年1月から紹介会社への指導や監査強化にて「転職お祝い金」の規制等

医療や介護、保育分野では、人材不足が深刻で、人材紹介会社が高額な手数料を請求することで、事業者の経営を圧迫し、賃上げや生産性向上への投資を困難にしているとされています。

これらの問題に対処するために、人材紹介会社に対する規制が強化されています。具体的には、転職お祝い金の禁止や転職勧奨の規制、手数料の透明化などが行われています。

厚生労働省は発表している以下のチェックシートでは、介護事業者が有料職業紹介事業者と取引を検討する際に、チェックシートに基づいて事業者にヒアリングを行い、基準を満たしているかを確認することで、事業者のコンプライアンスやサービス品質を評価できます。

出典:厚生労働省|「介護事業者等、介護系有料職業紹介会社のための「適正な有料職業紹介事業者の基準」と「チェックシート」のご案内

次期改定の方向性

◆今後の介護報酬改定を読み解くカギは財務省

今後の介護報酬改定を読み解く上で、財務省が重要な役割を果たしています。財務省は、財政健全化を目指し、介護報酬の抑制や利用者負担の引き上げなどを提言しています。これにより、介護業界は財務省の動向に注目する必要があります。

財務省は高齢社会で介護給付費が急増し、85歳以上の人口が増え続けることや、現役世代の減少を見据え、制度の持続性確保のため、以下3つの観点から今後の方向性を公表しています。

利用者負担の更なる見直し

- 2割負担の範囲の見直し

- 金融資産、金融所得の勘案

保険給付範囲の在り方の見直し

- ケアマネジメントの利用者負担の導入

- 福祉用具の貸与と販売の選択制導入などの効果検証

- 多床室の室料負担の更なる見直し

- 保険外サービスの適用

保険給付の効率的な提供

- 生産性の向上(ICT機器を活用した人員配置の効率化、経営の協働化・大規模化

- 高齢者向け住まいなどの報酬体系の見直し

- 人材紹介会社の規制強化

- 軽度者に対する生活援助サービス等の地域支援事業への更なる移行(生活援助サービスに関するケアプラン検証の見直し)

「生産性の向上」にあたっては、今後の方向性としてICT導入機器の導入・活用を引き続き推進するとともに、経営の協働化・大規模化を急速に進めるべきとされています。特に、入居系施設におけるICTの積極的な導入を推進することが示唆されており、特養などにおける人員基準のさらなる柔軟化にも取り組むべきとしています。

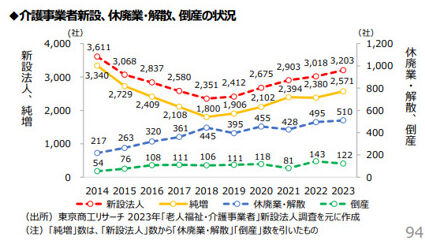

しかし、実際には高齢化や人手不足を理由とした倒産が増加する一方で、大規模化や協働化の推進とは裏腹に、新設の法人が増加しており、結果として介護事業者の総数は増加しています。

特養(特別養護老人ホーム)では、施設規模が大きくなるほど、一人当たりの給与が増える傾向があるという報告が発表されています。このため、小規模事業所が多く存在する現状を改善し、大規模な事業所が多様な人員配置や資源の有効活用を行えるようにすることを促していきたいという考えです。

◆サ高住の囲い込みへの対応

囲い込み問題は、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などの入居系施設が自社運営の介護サービスを優先的に利用させる行為として指摘されています。「区分支給限度額」のギリギリまでサービスを提供し、多くの介護報酬を得ることが問題視されています。

とくに居宅療養管理指導の利用状況についてはケアマネジャーや自治体が適切に関与することができていないことにより、不適切な介護給付費が発生しているとされています。

財務省は今後の方向性として、居宅療養管理指導のサービス利用時に、ケアマネジャーによる給付管理が確実に行われ、自治体による適切な運営指導が行われるよう、制度の運用やあり方について検討が必要としています。

実際に、サ高の実地指導を強化し、不適切な行為を早期に発見するための体制を整えています。特に、入居系施設で訪問介護も運営している場合、訪問介護スタッフが直接サ高住へ直行直帰するケースもあるのではないかと考えられます。

このようなケースに対しては、たとえ訪問介護事業所がサ高住から離れていたとしても、直行直帰は同一建物減算の対象となりうるとして介護報酬の返還といった行政指導が始まっている自治体も存在します。

今後の介護報酬改定のトレンド

1.持続可能な社会保障制度の構築

生産労働人口が減少し、高齢者人口が急増するという状況の中、必要な介護サービスを提供しつつ、国民負担を軽減する観点から、介護報酬の調整や、利用者負担の増大を視野に入れた制度改革が行われます。

2.介護保険費用の増大を懸念した報酬減少は不可避

2024年時点での介護保険費用の総額は約14.2兆円となっていますが、2040年度には27.6兆円に達する見込みであると財務省は試算しています。囲い込みへに対しての同一建物減算からも推察できる通り、今後の介護報酬の減少への流れは避けられないのではないでしょうか。

3.「効率化」がキーワード

より少ない介護保険費用と限られた人的資源で介護サービスが存続ができるよう、ICT化による生産性向上を目指します。ICT化は政府が介護事業者に求める「効率化」の一番分かりやすい方針ではないでしょうか。また、2023年財務省発表の資料では、介護事業の規模が大きいほど収支が良く、大手介護企業では100か所以上の事業所で通所・訪問介護を運営していることで、効率的な運営に繋がっていると考えられるという事が明言されています。

介護事業者に求められていること

ICTを活用した業務効率化・生産性の向上

見守りセンサー等の機器の導入に係る加算は今後増えることは確実です。施設系サービスを運営しているのであれば、まずは生産性向上推進体制加算の取得を目指しましょう。この加算は利用者ごとに一月あたり10単位、または100単位が加算されるようになります。委員会の設置やiPadやインカム等の導入に加えて、生産性向上ガイドラインにもとづいた業務改善等を行うことで取得が可能です。決して簡単ではありませんが前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

外国人採用の活用

少子高齢化による働き手不足は加速する一方です。政府も外国人技能実習生の制度設計を徐々に緩和する方針を打ち出しています。外国人人材の活用に対して、現場から難色を示されることが多いとは思いますが、最終的には政府が打ち出す方針に従わざるを得ません。したがって今の時点で、人材問題に向き合うことが望ましいと考えます。

事業規模拡大による効率化とリスク分散

経営の協同化、大規模化はもはや政府方針といって過言ではありません。介護保険料の財源が枯渇していくことにより、今後単一の事業所ごとの利益率が悪化する可能性は非常に高いといえます。また、昨今の多くの事業所では売上が前年比と同じであっても、販管費の高騰により利益率が減少傾向にあります。理想は地域包括ケアシステムを自社で完結できることだと考えます。

さいごに

最後まででご覧いただきありがとうございました。

次回のコラムでは「第二部:介護大手各社の動向と方針」の講演内容についてご紹介したいと思います。ぜひご一読ください。

続きはこちらからご覧いただけます。

>>>セミナー開催レポート②:介護報酬改定の行方と業界大手の最新動向

- \知らないと損する?2024年度介護報酬改定のポイント/

プラス改定となった入居系サービスや通所介護、マイナス改定となった訪問介護の改定ポイントを取り上げています。

\令和6年度報酬改定の関連コラム/

~生産性向上・ICT導入に関するコラム~