【令和6年度補正予算】M&A・事業承継の補助金について

- 介護・医療・福祉のM&AならCBパートナーズ

- M&A・事業譲渡コラム

- 【令和6年度補正予算】M&A・事業承継の補助金について

はじめに

2024年12月17日に成立した令和6年度補正予算を受け、事業承継・M&A補助金がより充実した支援内容となりました。特に注目すべき点は、新設された「PMI推進枠」と補助上限額の大幅な拡大です。専門家活用枠では条件を満たせば最大2,000万円まで、事業承継促進枠でも一定の賃上げを実施した場合、上限が1,000万円に引き上げられました。

介護事業者、個人開業のクリニックもM&A・事業承継補助金の申請対象です。(詳細は募集要項をご確認ください)

本コラムでは令和6年度補正予算の事業承継・M&A補助金の概要や、専門家活用枠の上限が引き上げられたことでM&A仲介会社の利用が増えると予想されることから、M&Aの注意点についても解説していきます。

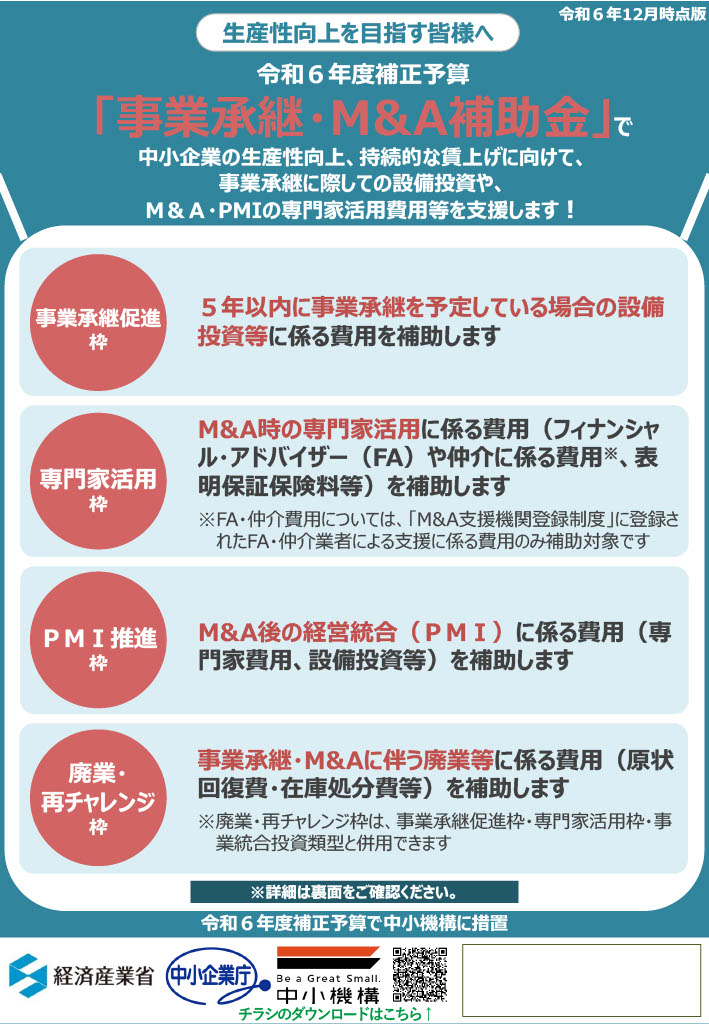

令和6年度補正予算事業承継・M&A補助金の概要

M&A・事業承継における補助金制度は2017年度から実施されており、2025年も実施が決定しました。従来「事業承継・引継ぎ補助金」という名称でしたが、今回から「事業承継・M&A補助金」に名称変更されています。またそれに伴い、新たな申請枠や上限額の変更もありました。

| 事業承継促進枠 | 専門家活用枠 | PMI推進枠(新設) | 廃業・ 再チャレンジ枠 | |

| 対象 | 5年以内に事業承継を予定している企業 | M&A時の専門家活用に係る費用 | M&A後の経営統合(PMI)に係る費用 | 事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用 |

| 補助上限 | 800万円(一定の賃上げ実施で1,000万円) | 600~2,000万円(支援の類型によって変動) | 150~1,000万円(支援の類型によって変動) | 150万円(※事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算) |

| 補助率 | 原則1/2(小規模事業者は2/3) | 1/3~2/3(支援の類型によって変動) | 1/2~2/3(支援の類型によって変動) | 1/2~2/3 (※事業承継促進枠、専 門家活用枠、事業統合 投資類型と併用申請す る場合は、各事業におけ る事業費の補助率に従う) |

| 対象経費 | 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費など | FA費用、仲介費用、表明保証保険料など | 専門家費用、設備投資など | 廃業支援費、原状回復費、在庫処分費、リースの解約費など |

前年からの変更点、引き上げられた補助上限

以前は3つだった補助金の申請枠が、以下の4つに整理されました。

- 事業承継促進枠

- 専門家活用枠

- PMI推進枠

- 廃業・再チャレンジ枠

なかでも特に注目すべきは、新設された「PMI推進枠」です。後ほど詳細に解説しますがこの枠は、M&A後の経営統合(PMI)に係る費用を補助対象とし、M&A後の安定した事業運営を支援する重要な取り組みとして位置付けられています。

またなんと言っても補助上限額が大幅に拡大されたことも大きな変更点です。専門家活用枠では、条件を満たせば最大2,000万円まで、事業承継促進枠でも一定の賃上げを実施した場合、上限が1,000万円に引き上げられました。補助対象経費も拡充され、設備費、原材料費、外注費、委託費、産業財産権関連経費、旅費などが含まれるようになり、様々な費用に対して幅広い支援が可能となりました。中小企業の事業承継とM&Aの促進に大きく貢献することが期待されます。

参考:中小企業庁|「事業承継・M&A補助金」

M&A後の成功を支援する「PMI推進枠」

PMI推進枠の概要

PMI推進枠は、M&A後の経営統合(Post Merger Integration)に必要な費用を支援する補助金です。M&A後の経営統合に関する費用を補助するために設けられました。特に、組織の文化統合や業務プロセスの調整に伴う費用をカバーすることで、スムーズな統合を実現することができます。

支援内容について

PMI推進枠は、補助事業期間中に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける事業者が対象となります。

支援内容は以下の2つの類型に分かれます。

- PMI専門家活用類型

補助上限額:150万円

補助率:1/2 - 事業統合投資類型

補助上限額:800万〜1000万円(一定の賃上げを実施する場合、上限1000万円)

補助率:1/2(小規模事業者の場合2/3)

対象となる費用には、設備費、外注費、委託費等が含まれます。

- 設備費

M&A後の経営統合に必要な機械装置などの購入費用が対象となります。これには、生産設備の統合や効率化のための新規設備導入などが含まれる可能性があります。 - 外注費

外部業者への委託費用が対象となります。例えば、システム統合のための外部ベンダーへの委託や、業務プロセス最適化のためのコンサルティング費用などが含まれる可能性があります。 - 委託費

PMI関連の業務委託費用が対象となります。これには、専門家へのPMI戦略立案の委託や、統合後の組織設計に関するアドバイザリー費用などが含まれる可能性があります。

PMI推進のポイント

- 適切な計画立案

PMIの成功には綿密な計画が不可欠です。補助金申請時には具体的なPMI計画を提示することが重要です。 - 専門家の活用

PMIは複雑なプロセスであるため、専門家の知見を積極的に活用することが推奨されます。 - 従業員への配慮

文化や歴史の異なる2社の統合には従業員の理解と協力が不可欠です。トレーニングプログラムの導入などを検討しましょう。 - システム統合の重要性

効率的な経営統合のためには、ITシステムの統合や更新が重要です。この点も補助金の活用対象となります。 - 長期的視点

PMIは短期間で完了するものではありません。中長期的な視点で取り組むことが成功の鍵となります。

PMI推進枠の新設により、M&A後の経営統合プロセスがより円滑に進められることが期待されます。この制度を有効活用することで、中小企業のM&Aを通じた成長戦略の実現と、日本経済の活性化につながることが期待されています。

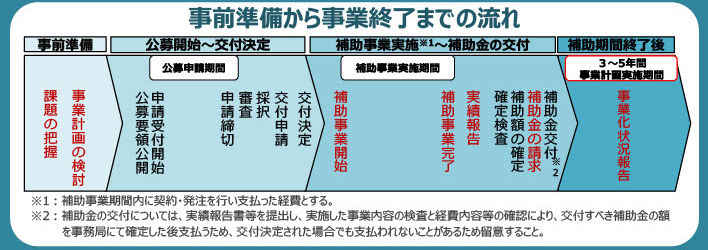

補助金の応募方法や流れ

「2025年事業承継・M&A補助金」について、2025年2月時点では公募開始時期は未定となっています。

公募要領には「(2)事業の実施期限原則 できるだけ早期に公募を行うものとし、原則令和8年度末(2027年3月末)までの期間に、補助対象事業者の公募を3 回程度行い、全体で1,800 者程度に対して補助金を交付するものとする。」と明記されています。また、「事業承継・M&A事業」事務局公募に係る質問回答書には「あくまでも現時点における予定ですが、第11次公募は令和7年7~8月頃、その後、第11次のスケジュールを踏まえつつ、各公募回ができる限り切れ目無く実施できるような形で、第12次公募、第13次公募を実施するイメージとなっております。なお、今後の調整によりスケジュールが前後する可能性があります。」と記載があります。

出典:中小機構|

「事業承継・M&A事業」に係る事務局の公募要領

公募内容に関する質問回答

事前準備から事業終了までの流れは以下の通りに示されています。

公募時期など詳細については公表されていませんが、補助金の申請を考えている方は、M&Aの事前準備として以下のことを進めておくと良いでしょう。

- gBizIDプライムアカウントの取得

電子申請システム「jGrants」を利用するために必要です。取得に1〜2週間かかる場合があるため、早めに準備しましょう。 - 事業承継計画の策定

5年以内に事業承継を予定している場合、具体的な計画を立てておくことが重要です。 - 必要書類の準備

過去の公募要項を参考に、認定支援機関確認書、住民票、決算書などの基本的な書類を準備しておきましょう。 - M&A支援機関の選定

専門家活用枠を利用する場合、「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者を選定しておくことが有効です。 - PMI計画の検討

PMI推進枠の活用を考えている場合、M&A後の統合計画を具体的に検討しておきましょう。 - 設備投資計画の立案

事業承継促進枠を利用する場合、必要な設備投資の内容と金額を具体化しておくことが重要です。 - 最新情報の確認

中小企業庁や公募サイトでの情報を定期的にチェックし、公募開始に備えましょう。 - 専門家への相談

補助金の申請は自社でできますが、時間と労力を考えると、事業承継やM&Aに詳しい専門家に相談し、アドバイスを受けることも有効です。

M&A仲介会社の活用で得られるメリット

専門家活用枠の増額とその影響

専門家活用枠では条件に応じて最大2,000万円の補助が受けられることになります。これによりFA(ファイナンシャルアドバイザー)やM&A仲介会社の利用が増加することが予想されます。FAやM&A仲介業者については「M&A支援機関登録制度」に登録された専門家の支援を受けることが条件となっているため注意が必要です。また専門家活用枠では「買い手支援類型」と「売り手支援類型」の2つが設定されており、それぞれで補助上限額と補助率が異なるため確認するようにしましょう。

M&A仲介会社の活用で得られるメリット

仲介会社は、適切な譲渡先の発見や交渉のサポートを提供し、企業がM&Aを成功させるための強力なパートナーとなります。

M&A仲介会社を活用することで得られるメリットは次の通りです。

- 最適な取引相手の選定

広範なネットワークを活用し、理想的なパートナーを見つけられる可能性が高まる。

業界知識や非公開情報へのアクセスにより、最適な相手先を紹介できる。 - 時間と労力の節約

相手先探し、資料作成、交渉、専門家との連携を仲介会社が担当するため、

経営者は本業に集中しながらM&Aを進められる。 - 守秘性の確保

匿名での情報提供や厳格な情報管理体制により、M&A検討の機密性を保持できる。 - 専門的なサポート

M&Aに精通した経験豊富なアドバイザーや専門家からのサポートを受けられる。 - 円滑な交渉

プロが仲介することで、交渉がスムーズに進み、トラブルを回避できる。 - 取引成立の可能性向上

仲介者の立場から効率的に最良の候補先をピックアップできる。

避けたいM&Aトラブル

売り手・買い手も知っておくべきこと

一方で、M&A仲介会社とのトラブルも増加しており、不適切な買い手と知っておきながら売手側に紹介してしまったケースや、価額の過小評価・過大評価、秘密保持契約の不備などが問題視されています。M&Aのトラブルを避けるためには、専門家の知見を活用しつつも、経営者自身が主体的に関与総合的な判断を行うことがトラブル回避の重要なポイントとなります。

- 経営者の視点の重要性

経営者は自社の事業や文化を最もよく理解しています。M&Aの戦略的意義や統合後の展望について、専門家の意見を聞きつつも、最終的な判断は経営者自身が行う必要があります。 - 情報の非対称性の解消

経営者が積極的に関与することで、売手と買手の間の情報格差を減らすことができます。これにより、隠れたリスクの発見や適切な価格交渉が可能になります。 - 文化的統合の促進

M&A後の企業文化の統合は、専門家だけでは対応しきれません。経営者が率先して両社の文化的差異を理解し、統合計画に関与することが重要です。 - 専門家の利益相反の防止

M&Aアドバイザリーや仲介業者は、取引成立に対して報酬を得るため、必ずしもクライアントの最善の利益のみを考えて行動するとは限りません。経営者が主体的に関与することで、このリスクを軽減できます。 - 総合的な判断の必要性

M&Aには財務、法務、税務など多岐にわたる専門知識が必要ですが、それらを総合的に判断し、最終的な意思決定を行うのは経営者の役割です。

最近増えているM&Aトラブル

・悪質な買い手企業の紹介

M&A仲介会社が自社の利益を優先し、顧客の利益を軽視する事例が増加しています。M&A仲介会社では両手取引(売り手と買い手の両方から報酬を得る)といわれる構造上、中立性を保つことが難しくなっています。具体的には仲介会社が十分な審査を行わずに、問題のある買い手企業を売り手に紹介しているといったケースがあります。

・秘密保持契約の不備

情報管理の不徹底による機密情報の漏洩によって、売り手の交渉戦術や重要情報が買い手に漏洩するなど、守秘義務違反の問題が起きています。

・不適切な情報提供

売り手や買い手に対してきちんと情報を開示しないまま、専属契約を結んでしまうといったケースもあります。

中小企業庁は、このような問題に対応するため、不適切なM&Aを仲介した企業に注意を行い、適切な対策の実施を指示しています。また、業界団体によるガイドラインの改訂や特定事業者リストの運用など、トラブル防止のための取り組みが進められています。

- M&A仲介会社を正しく選ぶためのポイントはこちらのコラムで紹介しています

>>>M&A仲介業者選びで防ぐM&Aトラブル

さいごに

令和6年度補正予算の事業承継・M&A補助金制度は、専門家活用枠の補助上限額が2,000万円に引き上げられたことや、「PMI推進枠」の新設により前年から大きく拡充されました。

これらの変更により、企業のM&A選択肢が大幅に広がりました。この制度の拡充により、企業は多様なニーズに応じて柔軟な対応が可能となり、より多くの企業が補助金を活用して成長戦略を実現できる環境が整いました。企業にとって、この補助金は持続可能な成長を実現するための重要なツールとなります。適切に活用することで、新たなビジネスチャンスの発見や、競争力のある市場での地位確立につながる可能性があります。

一方で、M&Aにはトラブルのリスクも存在することを忘れてはいけません。M&A仲介会社の活用を検討する際は、経営者自身も主体的に関与し、総合的な判断を行うことが重要です。適切なM&A仲介会社を選択し、専門的なサポートを受けることで、M&Aの成功率を高めることができます。

介護・医療・福祉業界のM&A仲介をお探しの方は、ぜひ当社にお問い合わせください。豊富な経験と専門知識を活かし、皆様のM&Aを成功に導くサポートをいたします。

CBパートナーズがご支援した介護事業M&A成約事例集